イントロダクション

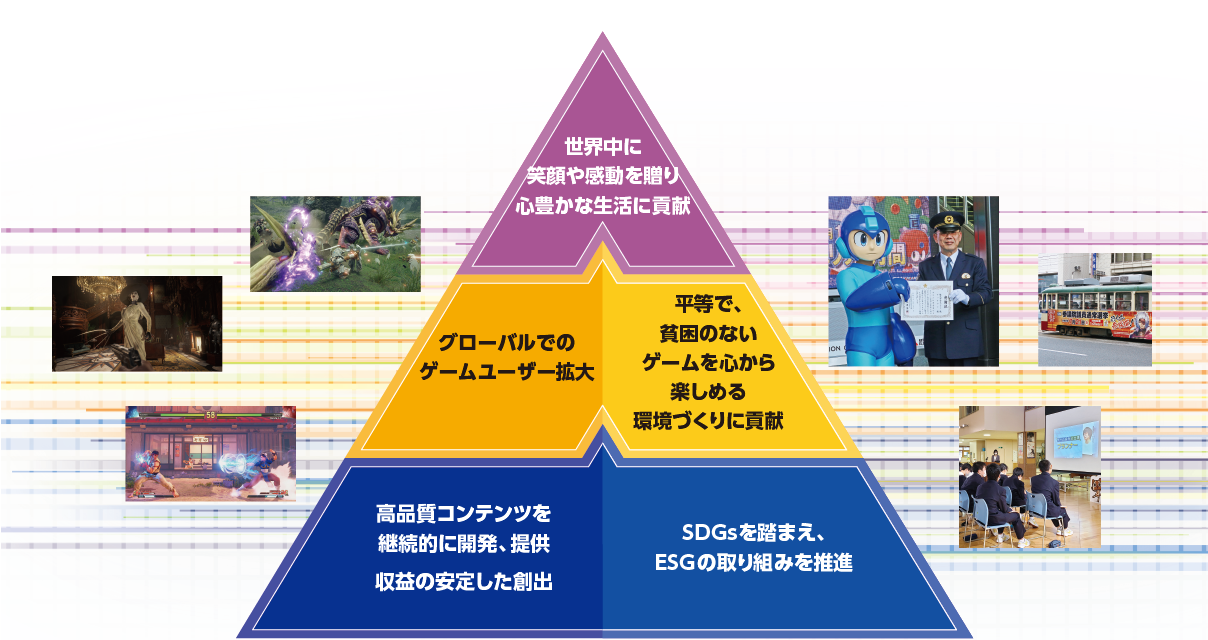

財務・非財務の価値を創造し続けています

8期連続の営業増益を達成

AIや通信など、先端技術の進歩に伴い、ゲーム業界は日々進化・変化を続けています。当社はこの変化を好機と捉え、開発体制の強化やデジタルへの対応を進めてきた結果、2021年3月期まで8期連続での営業増益を達成しています。また株価においても、2018年4月1日、2021年4月1日と、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図り株式分割を行いましたが、業績の向上とともに安定的に上昇しています。株主の皆様へ報いるため、持続的な業績成長により、引き続き企業価値(時価総額)を高めていきます。

世界中の人々に笑顔や感動を提供

当社は1983年の創業以来、ゲームというエンターテインメントを通じて、人々に笑顔や感動を提供し続けてきましたが、近年ではインターネットやPC、スマートフォンの普及により、「ゲーム専用機が無くても」、「家に居ながらにして」、「あらゆる国や地域で」ゲームが楽しめるようになり、現在では200を超える国や地域で楽しまれ、当社のゲームソフト流通量はデジタル販売を中心に右肩上がりで増加しています。当社はこれからも高品質なエンターテインメントの提供を通じ、世界中の人々のクオリティ・オブ・ライフ向上に資するべく事業活動に邁進します。

マネジメントメッセージ

企業理念

当社は、ゲームというエンターテインメントを通じて「遊文化」をクリエイトし、人々に「笑顔」や「感動」を与える「感性開発企業」を基本理念としています。1983年の創業以来、世界有数のソフト開発力を強みとして多くの作品を展開してきました。キャラクターやストーリー、世界観、音楽など、多彩な要素の一つひとつがクリエイティビティの高い芸術作品であるゲームコンテンツは、心豊かな社会づくりを支援するとともに多彩なメディアにも活用されています。当社は今後も世界一面白いコンテンツで社会や人々を幸せにできる企業となることを目指します。

確固たる理念のもと、

世界レベルの開発力と経営基盤で、

持続的に企業価値を創出します。

代表取締役会長

最高経営責任者(CEO)

辻本 憲三

デジタル戦略を加速し、

長期ではゲームを超えた

デジタルコンテンツ企業を

目指します。

代表取締役社長

最高執行責任者(COO)

辻本 春弘

進化を続ける市場に

対応するため、

強化された財務基盤を

背景に成長投資を積極化

取締役専務執行役員

最高財務責任者(CFO)

野村 謙吉

社外取締役

メッセージ

取締役会の機能発揮や中核人材の多様性確保等

持続的成長を意識したガバナンスを

追求します。

社外取締役(独立役員)

【常勤監査等委員】

岩﨑 吉彦

社外取締役

メッセージ

経営リスクを迅速に把握し、

攻守のバランスのとれたガバナンス体制を

日々進化させていきます。

社外取締役(独立役員)

【監査等委員】

松尾 眞